Le Brésil n’a jamais été un pays « paisible ». L’histoire de sa colonisation est celle d’un ethnocide des peuples autochtones, de l’asservissement d’une population africaine mise en esclavage, du viol des femmes et de l’invisibilité de cette histoire jusqu’à l’époque moderne.

Alors que la dictature civilo-militaire s’achève dans les années 1980, le retour à la démocratie en 1988 ne marque pas pour autant le début d’une période de paix. Entre 1992 et 2003, les taux d’homicides ont augmenté de 52%, et entre 2003 et 2017 ce taux a augmenté de 8,4%. Toutefois les acquis formels de la Constitution, comme ceux de la participation populaire et du contrôle social dans les espaces de décision, de suivi et d’information, ont permis d’améliorer la coproduction de données pour mieux comprendre et répondre aux violences qui structurent l’histoire du Brésil.

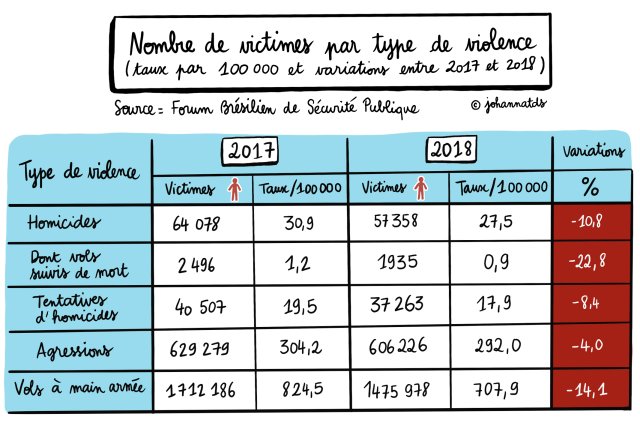

Après avoir atteint le chiffre record de 64 000 homicides pour l’année 2017, les données sur la violence au Brésil en 2018, confirmées par le Forum Brésilien de la Sécurité Publique [1], montrent une baisse prononcée. Si les chiffres restent 5 fois supérieurs au seuil de violence endémique établi par les Nations unies, et sont comparables à des situations le conflits armés ou de guerres [2], il y a eu une baisse de 11% du nombre de victimes létales (57 358 homicides) par rapport à 2017.

Cette diminution du niveau de violence nous met ainsi face à un paradoxe : cette chute des taux de violence survient alors que le pays connaît un durcissement des conflits sociaux et l’apparition sur la scène publique d’un discours clairement violent, incarné par la figure de l’actuel président Jair Bolsonaro.

Le paradoxe des chiffres de la violence en 2018

Les chiffres de la violence au Brésil

Après une décennie d’augmentation constante, la baisse des différents taux de violence en 2018 au Brésil peut surprendre. Le tableau ci-dessous décrit les principales évolutions.

La baisse du nombre d’homicides en 2018 semble être le résultat d’une transformation des équilibres de pouvoir au sein du crime organisé brésilien et de nouvelles dynamiques entre les différentes factions criminelles à travers le pays. En plus du coup d’État contre le gouvernement Rousseff, l’année 2016 a été marquée par l’éclatement d’une guerre ouverte entre diverses factions actives dans plusieurs États de la fédération. Celle-ci a varié en intensité selon les États et s’est prolongée jusqu’à la fin de l’année 2017, moment où un nouveau partage du territoire, et notamment du marché des drogues illicites entre ces factions, semble avoir été atteint [3].

Une violence régionalisée sous l’emprise des guerres entre factions du crime organisé

L’analyse de ces chiffres au regard des différents États fédérés montre cependant que la territorialisation de la violence reste une clé d’interprétation primordiale. En 2018, les plus fortes baisses des taux d’homicides apparaissent dans ces mêmes États où il y a eu une diminution de ces conflits. L’État du Ceará est emblématique d’une possible relation entre les guerres factieuses et l’oscillation du taux annuel d’homicides sur la décennie. C’est l’État qui, statistiquement, illustre le mieux cette diminution des homicides.

Du fait de l’alternance de périodes de guerres et de détentes successives entre factions criminelles locales, cette évolution n’a pas été constante durant la décennie 2007-2017, et notamment sur la période 2016-2017. Durant celle-ci, les taux d’homicides ont le plus baissé dans les États de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Piauí, Santa Catarina, Paraná et District fédéral. Une évolution similaire est remarquée dans les États d’Alagoas, du Espírito Santo et de Rondônia.

À l’opposé, dans l’État de Roraima, les taux d’homicides ont augmenté de 227% sur la décennie. L’État de l’Amapá a aussi connu une augmentation exponentielle du nombre de meurtres. Une première rupture est observée entre 2011 et 2012 où ce nombre est passé de 23 à 169. Selon les derniers chiffres disponibles, en 2018, on en est à 392 meurtres. Une croissance de plus de 1000% du taux pour 100 000 habitants en 7 ans.

Malgré des baisses ponctuelles, les taux d’homicides demeurent très élevés dans les États de Rio Grande do Norte, de Pernambuco et de Pará. Dans l’État de Rio de Janeiro, les milices ont rejoint la guerre entre factions pour le contrôle du territoire, contribuant ainsi au taux élevé d’homicides.

Un suivi des tendances des années à venir permettra de confirmer que cette baisse de 2018 est liée aux variations, selon les États, des conflits liés au crime organisé et non à une amélioration de la situation globale.

Le taux d’homicides comme indicateur des inégalités structurelles

La société brésilienne est caractérisée par sa structure sociale inégale. Or, si le phénomène observé dans le pays entre 2017 et 2018 ne relève pas d’une transformation des processus historiquement inégaux, il serait ainsi incorrect d’attribuer la diminution du taux d’homicides à une réelle diminution de la violence dans tout le pays.

En effet, une pondération est nécessaire pour dissocier deux processus distincts : d’une part l’augmentation de la violence d’État, qui fera l’objet d’une troisième note de lecture ; de l’autre, les fortes disparités de taux propres aux différents secteurs de la population nationale montrent que, comme tout au long de son histoire, toutes les personnes ne sont pas égales face à la violence au Brésil.

Un racisme qui alimente les violences meurtrières

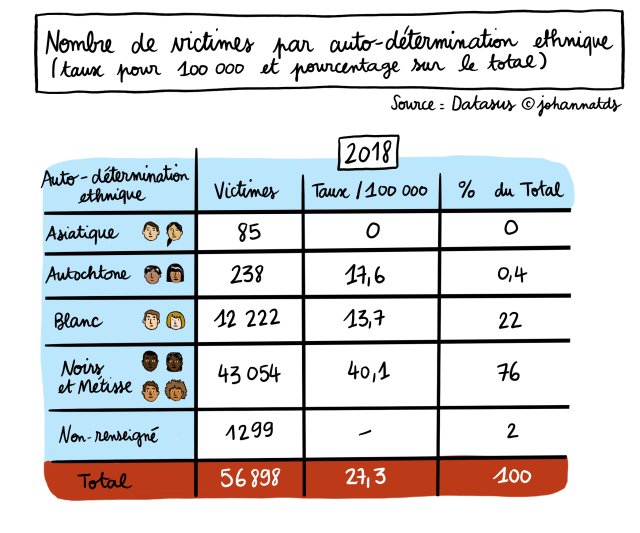

L’analyse des données fournies par l’Atlas de la Violence 2019 montre que l’autodétermination ethnique est un marqueur clivant : les populations non-blanches, c’est-à-dire noire, métisse, autochtone et asiatique, sont les plus vulnérables face à l’épidémie d’homicides qui touche un pays structuré par des rapports raciaux inégaux et conflictuels. La population noire est la principale cible des homicides : en 2018, elle représente 76% des victimes. Qui plus est, sur la décennie, les homicides à l’encontre de personnes noires ont augmenté de 33% tandis que ceux à l’encontre de personnes blanches ont progressé de seulement 3%.

Par ailleurs, selon la banque de données du Système Universel de Santé, les jeunes hommes noirs, âgés de 15 à 29 ans, sont les principales victimes d’homicides. Ils représentent 43 % du total des victimes d’homicides, toutes catégories confondues (âge, sexe, auto-détermination ethnique), et ont presque trois fois plus de chance d’être tués que les jeunes hommes blancs.

Encadré 1 : Une augmentation des propos racistes

Selon l’Annuaire du Forum de Sécurité Publique 2018, la population noire au Brésil a vu le nombre de cas d’injure raciale s’amplifier considérablement ces dernières années. Avec une augmentation de plus de 20% entre 2017 et 2018, le Brésil comptabilise 7 616 cas répertoriés, soit un taux de 4,7 personnes injuriées pour 100 000 habitants.

En dépit d’une diminution dans certains États, la croissance globale est dûe à l’augmentation enregistrée dans sept États : Amapá et Amazonas dans la région Nord ; Goias dans la région Centre-ouest ; Espírito Santos, Rio de Janeiro et Sao Paulo dans la région Sud-est ; Rio Grande do Sul et Santa Catarina dans la région Sud. Entre 2017 et 2018, les évolutions les plus emblématiques sont concentrées à Sao Paulo (de 150 à 734 cas répertoriés) et Santa Catarina (de 337 à 1 060 cas).

Ce sont là les résultats de la libération d’un « discours de haine » et de la parole raciste, au cours de l’année de l’élection présidentielle de J. Bolsonaro.

Les personnes autochtones sont également surreprésentées dans les statistiques de la violence au Brésil. Il est statistiquement 1,3 fois plus probable qu’une personne autochtone soit tuée qu’une personne blanche. À cela s’ajoute le nombre croissant d’autres formes de violence contre l’intégrité physique des personnes ou contre le patrimoine des peuples autochtones. Selon le rapport annuel du Conseil Indigéniste Missionnaire (CIMI) [4], l’année 2018 s’est soldée par 110 cas répertoriés de violences physiques (dont 53 tentatives d’homicide, menaces de mort, agression physique et violence sexuelle).

Encadré 2 : Le drame du suicide autochtone

Une étude récente [5] de la Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz) du Ceará a montré que le taux de suicide d’enfants autochtones, entre 10 et 14 ans, au Brésil, est 18,5 fois supérieur à celui des enfants non-autochtones. En chiffres absolus, entre 2010 et 2014, ce sont 584 suicides d’enfants dont 55 enfants autochtones. Parmi les enfants autochtones, les filles sont les principales concernées (58% des suicides d’enfants autochtones sur la période). Parmi les enfants non-autochtones, soit 529 cas, la majorité étaient des garçons (60%). Sur la période, le taux de suicide des enfants autochtones était de 11 pour 100 000, contre 0,6 pour 100 000 enfants non-autochtones.

Les taux élevés de mortalité par suicide chez les enfants autochtones sont reliés au phénomène général de suicide des peuples autochtones, dont les taux sont tout aussi élevés. Les deux ne peuvent être dissociés de la précarité des moyens de subsistance des peuples autochtones. En ce sens, la situation des Guarani-Kaiowá est peut-être l’une des plus alarmante [6].

Les violences de genre : parmi les plus meurtrières au monde

Depuis les années 1980, le Brésil a avancé dans la création de mécanismes, normes et services spécialisés dans l’attention aux personnes Lesbiennes Gay Bi Trans Queer et intersexuelle (LGBTQi). Ces mécanismes constituent le fruit d’un travail continu entre les pouvoirs publics et les mouvements sociaux en activité dans le pays.

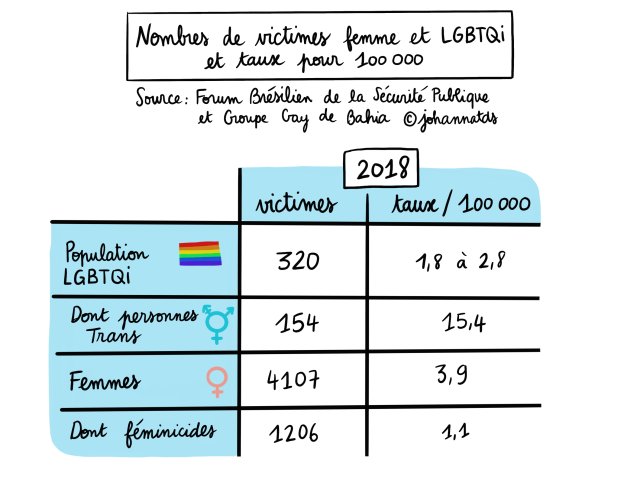

Néanmoins, au-delà du plan légal et institutionnel, les différentes bases de données permettant d’évaluer l’ampleur de la violence au Brésil mettent en lumière le rôle structurant des inégalités liées aux identités sexuelles des personnes. En effet, l’analyse des données du rapport annuel du Groupe Gay de Bahia [7] nous montre que de nombreux crimes violents sont motivés par l’identité sexuelle des personnes qu’ils ciblent : 320 personnes LGBTQi ont été assassinées en 2018.

Selon l’estimation des associations et des études sur la population LGBTQi [8], qui représenterait entre 12 et 18 millions de personnes en 2018 (soit entre 6% et 9% de l’ensemble de la population nationale), le taux d’homicides pour 100 000 personnes LGBTQi varie entre 1,8 et 2,8. Ce taux, faible en apparence comparé à d’autres déjà mentionnés, cache deux considérations. La première est que ce taux n’est pas le fait d’une violence urbaine diffuse. Elle est ciblée : ces personnes sont tuées car perçues comme étant non-hétérosexuelles. La deuxième a un rapport aux multiples identités derrière la catégorie LGBTQi. Selon les données des associations et organisations LGBTQi, les personne Trans seraient les plus ciblées : en 2018, 154 homicides ont été enregistrés, à savoir un taux de 15,4 homicides par 100 000 personnes Trans [9].

A cela il faut ajouter le nombre élevé d’agressions physiques contre la population LGBTQi+. Selon l’Annuaire du Forum brésilien de la sécurité publique, ces cas ont augmenté de 1,3% entre 2017 et 2018 (passant de 704 cas enregistrés à 713).

Ces indicateurs témoignent d’une homophobie de plus en plus marquée dans la société brésilienne, entretenue par un discours politique banalisant ce type de violence. Tout au long de l’année 2018, le candidat en campagne Jair Bolsonaro n’a cessé de stigmatiser la population LGBTQi, à grand renfort de sorties chocs. Afin de s’adresser à la frange la plus conservatrice la société brésilienne, il se proposait de lutter contre l’« homosexualité », vue comme une atteinte à la morale et aux bonnes mœurs.

Encadré 3 : Des violences psychologiques à l’augmentation des suicides

Le rapport du Groupe Gay de Bahia [10] met en lumière une augmentation alarmante du nombre de suicides parmi la population LGBTQi ces trois dernières années : 26 suicides enregistrés en 2016 et 58 signalés en 2017. En 2018, la barre des 100 a été atteinte, soit une augmentation de 42% par rapport à 2017.

Proportionnellement, les Gays représentent le segment LGBTQi qui se suicide le plus, avec 60% des décès, suivis par les Lesbiennes (31%), les personnes Trans (6%) et les Bisexuelles (3%).

Comme pour la population LGBTQi, le Brésil a mis en place ces dernières décennies tout un ensemble de lois et politiques publiques destinées à combattre les violences faites aux femmes. La loi Maria da Penha, promulguée en 2006, est un bon exemple de ce processus : résultant d’un travail permanent entre les pouvoirs publics et la société civile, cette loi vise à protéger les femmes du fléau de la violence domestique et familiale.

Néanmoins, malgré ces avancées institutionnelles et une diminution du nombre total d’homicides en 2018, les femmes sont de plus en plus ciblées par des crimes motivés par le sexisme et la misogynie. L’analyse des données de l’Annuaire brésilien de la sécurité publique de 2019 montre ainsi une claire transformation dans le schéma des violences contre les brésiliennes.

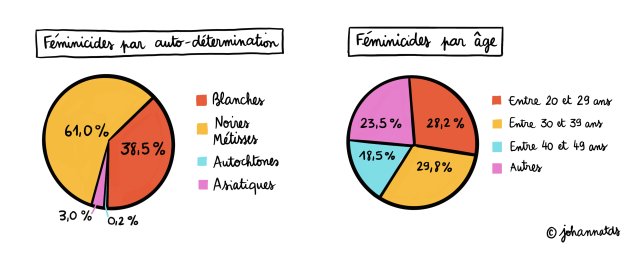

Or, plus que le corollaire d’une violence diffuse dans tout le pays, les homicides contre les femmes sont de plus en plus le résultat de violences domestiques ou sexistes. En effet, les féminicides sont en nette augmentation ces dernières années et correspondent à presque un tiers des homicides à l’encontre des femmes en 2018 : sur un total de 4 556 homicides, 1 151 sont des cas de féminicide en 2017, tandis que 1 206 ont été signalés en 2018 sur un total de 4 107 femmes assassinées, soit une augmentation de 4%.

En outre, le croisement de ces données avec le profil ethnique des victimes de féminicides met en évidence dans quelle mesure le cumul des soi-disant « stigmates sociaux » peut se traduire par une plus grande vulnérabilité : sur l’ensemble des victimes de féminicides au Brésil en 2018, les femmes noires et métisses représentent 61% [11]. Elles forment ainsi le groupe social le plus sensible aux violences sexistes et de genre.

Encadré 5 : Le viol en nette augmentation

Bien que les données sur le viol restent sous-estimées au Brésil, les cas enregistrés sont en augmentation annuelle constante de 4% depuis 2015. En 2018, sur un total de 66 041 viols notifiés, 81,3% avaient des femmes comme victimes et 71,8% des viols sont commis sur des personnes de moins de 17 ans. Parmi les cas notifiés, 63,8% sont commis sur des personnes juridiquement classées comme vulnérables [12] et 53,6% des victimes étaient âgées de 13 ans ou moins. Qui plus est, les principales victimes sont les très jeunes filles : 26,8% avaient au plus 9 ans.

Par ailleurs, 75,9 % des victimes connaissent leur agresseur, il est parent, compagnon, ami, entre autres.

Les personnes sans-abris cumulent les stigmates et sont les plus vulnérables aux violences

Comme observé par rapport aux violences de genre, la prise en considération des différents stigmates sociaux montre que la superposition de ceux-ci dans un pays inégalitaire comme le Brésil peut avoir des résultats tragiques. Ceci est notamment perceptible lorsque l’on se penche sur la population des sans-abris.

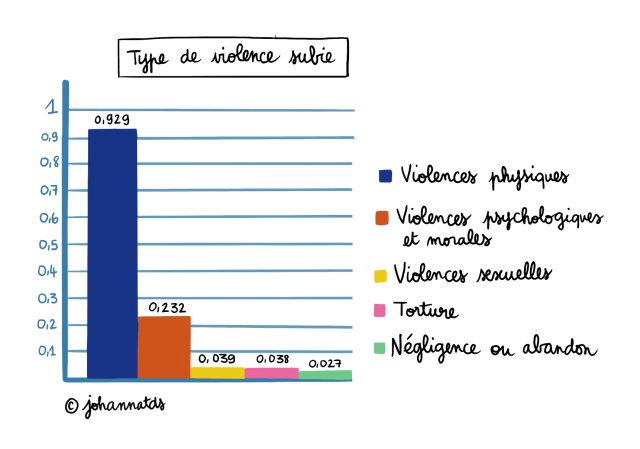

Ainsi, entre 2015 et 2017, 777 904 cas de violence ont été signalés contre des personnes vivant dans les rues [13] ; 17 386 (2,2%) étaient motivées uniquement par la condition de sans-abri de la victime [14]. Parmi ces cas d’agression, 38,1% des victimes (6 622personnes) étaient âgées de 15 à 24 ans, 21,9% (3 802 personnes) de 25 à 34 ans, et 14,7%, (2 561 personnes) de 35 à 44 ans. Bien que moins fréquents, 303 cas signalés (1,8%) ciblaient des enfants de moins de 5 ans. À la même période, les femmes (50,8%) et les personnes noires (54,8%) étaient les victimes les plus fréquentes des notifications de violence envers des personnes sans-abri.

En outre, les femmes transsexuelles constituaient l’identité de genre la plus fréquente parmi les signalements de violence motivée uniquement par la condition de sans-abri (1,6% en 2015, 1,8% en 2016 et 1,8% en 2017). Malgré le fait que ces signalements contre la population LGBTQi représentent moins de 4% du total, il est notable que la plupart des agressions comportant des critères d’identité sexuelle concernent justement des travestis et des femmes transsexuelles.

À la différence des violences sexistes ou motivées par l’identité sexuelle présumée des victimes, concernant la population de rue, pour la plupart des déclarations étudiées, l’auteur probable de la violence était une personne inconnue, (plus de 35% de moyenne sur la série), suivie des amis/connaissances (plus de 33% de moyenne sur la série).

L’analyse de ces données montre que les personnes sans-abris forment ainsi l’un des groupes sociaux les plus vulnérables au Brésil et que leur condition sociale apparaît souvent comme le facteur prépondérant dans les difficultés d’élucidation des crimes et de sanction à l’encontre des responsables. [15]

Les violences issues des conflits sociaux

Depuis le début des années 2010, le Brésil traverse une grave crise économique, sociale et politique. Le coup d’État parlementaire contre Dilma Rousseff et l’élection de J. Bolsonaro en 2018 ont radicalisé la violence dans tous les secteurs de la société, comme en témoignent les chiffres présentés ci-dessous.

Néanmoins, au-delà de la violence contre ces groupes sociaux, la dernière période a vu une aggravation des conflits sociaux envers les secteurs de la société mobilisés pour la défense des droits les plus fondamentaux. Parmi eux, on trouve notamment ceux et celles engagé.e.s dans la lutte pour l’accès à la terre ou encore contre les conditions de travail dégradantes.

Les violences motivées par le contrôle des terres et des ressources naturelles

Tout comme la plupart des pays d’Amérique latine, le Brésil est marqué par une forte concentration des terres au bénéfice d’une minorité : 45% de la surface rurale est ainsi dans les mains de moins d’1% des propriétaires. Cette concentration foncière est accentuée par un développement économique basé sur la surexploitation des ressources naturelles et l’exportation des matières premières.

Depuis 2015, les conflits liés à la terre ne cessent de se multiplier, exacerbant les violences en milieu rural, en particulier envers les communautés paysannes, les peuples indigènes et communautés traditionnelles.

L’année 2018 a été ainsi marquée par une augmentation de la violence issue des conflits sociaux dans les campagnes brésiliennes : une hausse de 4% par rapport à 2017, passant de 1.431 cas à 1.489. Parmi ces conflits, 1.124 concernaient des questions liées à l’accès et l’accaparement des terres.

Près d’un million de personnes ont été impliquées dans l’ensemble de ces conflits, soit 36% de plus qu’en 2017, 51,6% dans la région Nord. Cette région est également marquée par une forte concentration du problème : 92% du total des terres en conflit en 2018 y sont localisées [16].

L’étendue des terres objets de conflit a également augmenté de façon exponentielle depuis 2014. De 8,1 millions d’hectares de terres concernées en 2014, on est passé à 21,3 millions d’hectares en 2015 et 37 millions d’hectares en 2017. En 2018 un total de 39,4 millions d’hectares de terres sont objets de conflit, ainsi 4,6% du territoire national est en situation de un conflit ayant un rapport à la question de la terre.

D’autre part, les conflits liés au sujet de l’accès à l’eau ont lourdement augmenté entre 2017 et 2018 : de 197 à 276 cas ont été répertoriés, soit une augmentation de 40,1%. Le nombre de personnes impliquées a, pour sa part, doublé entre 2017 et 2018 : 73.600 personnes ont été impliquées dans un conflit pour l’accès à l’eau en 2018.

Des communautés traditionnelles riveraines des fleuves en Amazonie et des communautés de pêcheurs ont été les premières et principales cibles et représentent 80,5% du total des conflits liés à l’accès à l’eau. Comme le montre la Commission Pastorale de la Terre (CPT) dans son rapport annuel [17], la moitié de ces affrontements ont été causés par l’extractivisme des compagnies minières.

Une situation semblable est vécue par les populations autochtones. Selon le CIMI, en 2018 on dénombre ce sont 120 cas de conflits liés à la question de la propriété et du patrimoine des populations autochtones, contre 96 cas en 2017. Ces conflits couvrent 76 terres autochtones différentes, répartis dans 13 États du pays et Ils sont liés aux droits territoriaux pour 11 cas ou invasions de territoires, exploitation illégale des ressources naturelles et dommages divers au patrimoine pour 109 cas. Plus précisément ces conflits résultent d’invasions, d’activités illégales de chasse et de pêche, de constructions sans consultation ou études environnementales, de vols de bois et à l’orpaillage, la création de lotissements illégaux, d’incendies, ou de l’empoisonnement des sols et des eaux par des pesticides.

En 2019, une augmentation alarmante de ces cas a été observée sur la période des neuf premiers mois : plus de 160 cas sur un plus grand nombre de territoires touchés, 153 terres autochtones dans 19 États différents.

Les conflits liés au travail forcé et à l’esclavage moderne

Outre la lutte pour la terre, ces dernières années ont été marquées par une dégradation des conditions de travail, visibles notamment dans le recul des politiques publiques visant à combattre l’esclavage moderne dans le pays.

Selon le rapport de la CPT, en 2018 ont été enregistrés 86 cas de mise en esclavage impliquant 1.465 personnes. De plus, trois cas de surexploitation ont été signalés, impliquant 12 personnes. Au total, 89 cas ont été enregistrés - 35% de plus que l’année 2017 - impliquant 1 477 personnes - 179% de plus que l’année précédente.

Depuis que le gouvernement brésilien a reconnu l’existence de cette pratique illégale et a commencé à la combattre, en 1995, les groupes d’inspection de la justice du travail ont secouru 53.607 personnes en condition de travail forcé ou d’esclavage dans tout le pays.

Entre 2016 et 2018, un total de 2.400 personnes ont été secourues. Dans 82% des cas d’esclavage, les personnes étaient noires et métisses. Parmi elles, 91% sont des hommes, 40% sont jeunes, âgés de 15 à 29 ans et 46% sont né.es dans les États du nord-est du pays.

Depuis novembre 2003, le gouvernement fédéral publie la « Liste sale du travail esclave » et actualise une base de données, disponible ici. Cette liste regroupe les employeurs qui soumettent les travailleurs à des conditions analogues à l’esclavage. En janvier la liste mise en ligne contenait 204 noms d’employeurs de dans 22 États brésiliens. Actualisée en octobre 2019, la nouvelle liste concerne 194, dont 28 nouvelles, soumettant 288 personnes à des conditions de travail analogue à l’esclavage en zones rurales et urbaines dans des fermes, des charbonnières, des zones d’extraction, des ateliers de couture et de travaux de construction [18].

Si il y a bien eu une baisse de la violence en 2018, l’analyse des chiffres, à la lumières des dynamiques inégalitaires, racistes et sexistes qui structurent le Brésil depuis l’époque coloniale, montre que cette diminution n’est qu’un trompe-l’œil. Comme pour d’autres problématiques nationales, le phénomène de la violence au pays ne peut être compris sans observer ce qui l’anime : le cumul des stigmates sociaux ou l’appartenance à des groupes sociaux qui contestent et s’organisent contre cette structure. En effet, plus on s’éloigne des groupes privilégiés – dont le prototype est un homme, blanc, hétérosexuel, avec un capital économique élevé – plus on fait face à une précarité synonyme de vulnérabilité face aux violences.

Cette clé d’analyse permet de mieux se saisir de certains paradoxes tel que l’étrange diminution dans les taux de violence observé pour 2018. Plus que le résultat d’un ensemble de politiques publiques visant à combattre ce qui est devenu un des principaux problèmes sociaux brésiliens, cette diminution arrive concomitamment à un affaiblissement des droits humains et à l’aggravation de la condition de vie de celles et ceux vivant dans la base de la hiérarchie sociale brésilienne.